Unter einer Spina bifida (offener Rücken) versteht man eine Fehlbildung der Wirbelsäule und des Rückenmarks, die in verschiedenen Schweregraden auftreten kann. Die Fehlbildung beruht auf einer Verschlussstörung des Neuralrohrs während der dritten bis vierten Schwangerschaftswoche und wird zusammen mit der Anenzephalie, einer Fehlbildung des Schädeldachs und Gehirns, zu den Neuralrohrdefekten gerechnet. Die Beschwerden bei einer Spina bifida sind davon abhängig, wie schwer das Rückenmark geschädigt ist und reichen von geringen Beeinträchtigungen der Gehfähigkeit bis hin zu Querschnittslähmungen mit Störungen der Blasen- und Darmfunktion. Meist kommt es im Zusammenhang mit einer Spina bifida zu einem Aufstau von Hirnwasser in den Hirnwasserkammern (Hydrocephalus). Außerdem können Intelligenzminderungen bei den betroffenen Kindern resultieren. Eine Spina bifida ist häufig im vorgeburtlichen Ultraschall erkennbar. Eine weitere Möglichkeit der Früherkennung bietet eine Blutuntersuchung der Schwangeren in der sechzehnten Schwangerschaftswoche (Triple-Test). Patienten mit einer Spina bifida sind häufig ein Leben lang in medizinischer Betreuung. Dabei richten sich die Therapiemaßnahmen nach dem Ausmaß der Erkrankung.

Folsäuregaben in der Frühschwangerschaft können das Risiko für Spina verringern.

Definition

Spina bifida = „gespaltenes Rückrat“ Spina bifida heißt wörtlich übersetzt “gespaltenes Rückgrat”.

Es handelt sich dabei um eine Fehlbildung im Bereich der Wirbelsäule und des Rückenmarks. Da sich die Wirbelsäule und das Rückenmark aus dem so genannten Neuralrohr entwickeln, spricht man auch von einem Neuralrohrdefekt. Neuralrohrdefekte sind nach Herzfehlern die zweithäufigsten angeborenen Fehlbildungen. Im Normalfall verschmelzen die beiden Bogenanteile der Wirbel zu einem Ring, der das Wirbelloch nach hinten begrenzt. Im Wirbelloch selbst liegt das Rückenmark, umgeben von den Rückenmarkshäuten. Bei der Spina bifida bleibt der Bogenschluss eines oder mehrerer Wirbel aus. Durch den Spalt können sich dann die Rückenmarksanteile und Nerven sackförmig vorwölben (Zele). Die Spina bifida ist häufiger im Bereich der Lendenwirbelsäule und des Kreuzbeins als im Bereich der Brust- oder Halswirbelsäule anzutreffen. Bevorzugt ist sie im Übergang vom fünften Lendenwirbel auf den ersten Kreuzbeinwirbel lokalisiert. Man unterscheidet hauptsächlich die offene von der verborgenen Spina bifida. Die Spina bifida aperta (aperta = offensichtlich vorhanden) unterscheidet sich von der Spina bifida occulta (occulta = verborgen) dadurch, dass bei letzterer lediglich ein zweigespaltener Wirbelbogen ohne Beteiligung des Rückenmarks vorliegt. Eine Spina bifida occulta ist sehr häufig und wird meist zufällig bei Röntgenaufnahmen festgestellt. Bei der Spina bifida aperta sind neben der Spaltbildung von Wirbelbögen auch Rückenmarkshäute und/oder das Rückenmark einbezogen. Zur Unterscheidung der möglichen Ausprägungen wird die Spina bifida in folgende Erkrankungsbilder unterteilt: Rachischisis: Rachischisis (wörtlich: Wirbelsäulenspalt) ist eine synonyme Bezeichnung für eine offene Spina bifida (Spina bifida aperta). Der Begriff wird jedoch häufig für besonders schwere Befunde verwendet, wenn das Nervengewebe völlig bloßgelegt ist und ein Hautüberzug fehlt. Meningozele: Bei der Meningozele wölben sich lediglich die Rückenmarkshäute (Meningen) durch den Wirbelbogenspalt unter der Haut vor. Das Rückenmark befindet sich in seiner normalen Lage. Die Meningozele kommt in etwa zehn Prozent der Fälle einer Spina bifida vor. Meningomyelozele: Bei der Meningomyelozele befinden sich sowohl die Rückenmarkshäute (Meningen) als auch das Rückenmark außerhalb des Wirbelbogens, was als Vorwölbung (Zele) unter der Haut sichtbar ist.

Ursachen

Neuralrohrschlussdefekte entstehen während der dritten bis vierten Schwangerschaftswoche. Die genauen Hintergründe der Spina bifida (offener Rücken) sind noch nicht geklärt. Es scheinen jedoch sowohl genetische als auch Umweltfaktoren als Ursachen in Frage zu kommen. Unter den Umweltfaktoren spielt der Mangel an Folsäure (ein B-Vitamin) bzw. eine Störung im Folsäurestoffwechsel während der Schwangerschaft eine übergeordnete Rolle. Aus der Epilepsiebehandlung ist außerdem bekannt, dass Frauen, die wegen eines Anfallsleidens in der Schwangerschaft Antiepileptika einnehmen, mit etwa einem Prozent ein erhöhtes Risiko für eine Spina bifida bei ihrem Kind haben. Die Spina bifida entsteht durch eine embryonale Verschlussstörung des Neuralrohrs. Das Neuralrohr stellt ein Frühstadium in der Entwicklung des Zentralnervensystems, also von Gehirn und Rückenmark und der sie umgebenden Gewebe wie Knochen, Muskeln oder Bindegewebe, dar. Es bildet sich durch die Verschmelzung der paarigen Neuralwülste, die sich zu beiden Seiten der Neuralrinne etwa am 18. Embryonaltag herausbilden. Aus dem unteren Abschnitt des Neuralrohrs entwickeln sich das Rückenmark und die Wirbelsäule, aus dem oberen Abschnitt das Gehirn und das Schädeldach. Wenn die Verschlussstörung im unteren Bereich der Wirbelsäule auftritt, resultiert eine Spina bifida, während bei einer Verschlussstörung im oberen Bereich eine Anenzephalie folgt.

Symptome

Das Ausmaß der Symptome bei Kindern mit einer Spina bifida kann sehr unterschiedlich sein. Es reicht von kaum bemerkbaren Beschwerden bis hin zu einer starken Ausprägung mit beträchtlichen Einschränkungen. Die Ausprägung ist von der Höhe der Spaltbildung (z.B. Brust- oder Lendenwirbelsäule) und dem Ausmaß der in der Vorwölbung (Zele) liegenden Rückenmarksanteile bzw. Nerven abhängig. Das in der Zele befindliche Rückenmark ist in seiner Funktion gestört. Dies kann Muskel-, Magen- und Darmfunktionen lähmen und zum Verlust der Gefühls- und Schmerzempfindungen führen. Durch die Störungen der knöchernen Wirbelsäule oder infolge der Lähmungen der Muskulatur können Fehlbildungen im Skelettsystem, wie z.B. Verkrümmungen oder Gelenkfehlstellungen, resultieren. Ein bekanntes Beispiel ist der Klumpfuß. Aufgrund der durch die Spina bifida gestörten Blasenfunktion werden häufig Harnwegsinfekte sowie Entleerungsstörungen der Blase, sowohl im Sinne einer “Durchlaufblase” (Urin kann nicht gehalten werden) als auch einer “Überlaufblase” (Urin kann nicht abgelassen werden) beobachtet. Durch die Aussackung des Rückenmarks werden in einigen Fällen das Kleinhirn und die Verbindung zwischen Gehirn und Rückenmark (Medulla oblongata) durch das Hinterhauptsloch nach unten in Richtung Wirbelkanal gezogen. Dadurch entsteht eine Zirkulationsstörung für die Hirn- und Rückenmarksflüssigkeit (Arnold-Chiari-Syndrom). Durch den Rückstrom zum Gehirn kommt es zur Ausbildung eines Wasserkopfs (Hydrocephalus). Außerdem leiden die Betroffenen bei der Spina bifida in 18 bis 40 Prozent der Fälle am zerebralen Anfallsleiden (Epilepsie). Die geistige Entwicklung ist vom gleichzeitigen Vorhandensein von Fehlbildungen des Gehirns sowie dem Krankheitsverlauf, z.B. der Behandlung des Hydrocephalus, abhängig.

Diagnose

Eine Spina bifida (offener Rücken) kann häufig während der Schwangerschaft durch eine Ultraschalluntersuchung festgestellt werden. Der Verdacht auf einen Neuralrohrdefekt kann sich auch aus einer Blutuntersuchung (Triple-Test) ergeben, die in der 16. Schwangerschaftswoche durchgeführt werden kann. Mit diesem Test können 80 Prozent der Spaltbildungen der Wirbelsäule erkannt werden. Das Ausmaß der Effekte, die die Spina bifida auf das ungeborene Kind haben wird, ist durch die Pränataldiagnostik jedoch nicht eindeutig zu klären. Durch die in den Untersuchungen festgestellte Höhe der Spina bifida können lediglich Vermutungen über die Beeinträchtigung angestellt werden. Nach der Geburt kann die Spina bifida anhand des sichtbaren Defekts diagnostiziert werden. Hierbei werden genaue allgemeine, neurologische, orthopädische und augenärztliche Untersuchungen durchgeführt, um das Krankheitsausmaß festzustellen und eventuelle Folgeschäden zu vermeiden oder zu verringern. Unter anderem sollten bei der Spina bifida bildgebende Verfahren wie Röntgen, Computertomographie (CT) und Ultraschall sowie Untersuchungen des Gehirns erfolgen.

Therapie

Bei Spina bifida ist eine lebenslängliche medizinische Betreuung nötig. Eine komplette Heilung ist nicht möglich. Die Behandlung der Spina bifida richtet sich nach der Art und dem Ausmaß der Fehlbildung. Eine mikrochirurgische operative Versorgung des Defekts sollte innerhalb von 24–48 Stunden nach der Geburt erfolgen. Durch eine operative Behandlung können die Überlebenschancen deutlich verbessert werden, neurologische Beeinträchtigungen und Spätkomplikationen lassen sich jedoch nicht immer vermeiden. Besteht ein Wasserkopf (Hydrocephalus), ist eine Entlastung durch die Anlage eines so genannten Shunts notwendig. Dazu wird operativ ein Katheter eingesetzt, der eine Ableitung der Hirnflüssigkeit (Liquor) von den Hirnventrikeln in die vom Bauchfell (Peritoneum) ausgekleidete Bauchhöhle erlaubt. Bei Blasenentleerungsstörungen kommen sowohl Medikamente als auch eine Katheterisierung (Einführung eines Schlauchs in die Blase) oder Operation in Betracht, um aufsteigende Infektionen mit Beteiligung und Schädigungen der Nieren zu vermeiden. Durch Krankengymnastik und orthopädische Hilfsmittel, wie z.B. Korsetts oder speziell angefertigte Schuhe, wird versucht, Gelenkdeformierungen entgegenzuwirken. Häufig werden auch hier Operationen notwendig. Das Ziel der Behandlungen ist es, eingeschränkte Funktionen möglichst auszugleichen. Es ist zudem wichtig, Kinder mit einer Spina bifida auch auf der geistigen Ebene zu unterstützen. Bei durch die Spina bifida bedingten Intelligenzminderungen kommen hierbei spezielle Förderprogramme zum Einsatz.

Verlauf

Zu den Komplikationen einer Spina bifida gehören Entzündungen der Rückenmarkshäute und des Rückenmarks, Entzündungen der Nieren oder Arthrosen. Wird ein Wasserkopf (Hydrocephalus) nicht behandelt, können schwere Störungen bis hin zur Lebensgefahr durch den zunehmenden Druck, dem das Gehirn ausgesetzt ist, die Folge sein. Kinder mit einer Spina bifida und deren Eltern benötigen meist ein Leben lang medizinische Betreuung. Hierbei ist es wichtig, eventuelle Vor- und Nachteile verschiedener Therapieoptionen abzuwägen, um so den Kindern ein möglichst normales Leben mit gesellschaftlicher Integration zu ermöglichen.

Vorbeugen

Schwangeren wird zur Vorbeugung von Neuralrohrdefekten wie der Spina bifida die Einnahme des B-Vitamins Folsäure empfohlen. Die Folsäure-Einnahme sollte, wenn möglich, mindestens vier Wochen vor der Empfängnis beginnen und bis acht Wochen danach fortgesetzt werden. International wird zur allgemeinen Prophylaxe von Neuralrohrdefekten bei Frauen im gebärfähigen Alter, die schwanger werden möchten, empfohlen, täglich 0,4 mg Folsäure einzunehmen. Haben Frauen bereits eine Schwangerschaft mit einem Kind mit Neuralrohrdefekt erlebt oder ist die Spina bifida in der Familiengeschichte bekannt, wird bei einem weiteren Kinderwunsch eine Folsäure-Prophylaxe mit vier Milligramm Folsäure täglich empfohlen. (Quelle: Onmeda)

Hydrocephalus (Störung des Gehirnwasserkreislaufes) entwickelt sich bei den meisten Kindern mit Spina bifida (ca. 80 %) zusätzlich. In einigen Fällen treten außerdem Anfallleiden auf. Ein Hydrocephalus kann auch durch Fehlbildungen und Tumore entstehen. Durch bewährte Operationstechniken (Einsetzen eines Ventilsystems) werden die Voraussetzungen für eine altersgemäße Entwicklung geschaffen.

Definition

Der Hydrocephalus (die deutsche Übersetzung des Wortes “Wasserkopf” ist leider zu einem Schimpfwort verkommen) entsteht durch Überdruck im Kopf als Folge einer gestörten Regulierung des Gehirnwasserflusses.

Medizinische Grundlagen

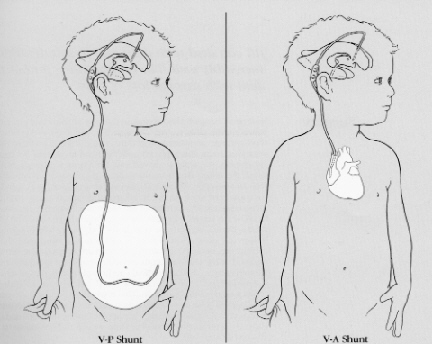

Das Gehirnwasser (Liquor cerebrospinalis, abgekürzt: Liquor) umspült Gehirn und Rückenmark und schützt die empfindlichen Nervengewebe bei Erschütterungen. Wird der Abfluss des Gehirnwassers gestört, so erweitern sich die inneren Hirnhohlräume und das Gehirn wird zusammengedrückt. Tritt der Hydrocephalus vor der Geburt oder beim Säugling auf, solange die Schädeldecke noch nicht verfestigt ist, so kann der Druck des Gehirnwassers zu einer Vergrößerung des Kopfumfangs führen. Auch lässt sich nicht selten beobachten, dass der Säugling die Augen nicht mehr nach oben heben kann (Sonnenuntergangsphänomen). Hier wird eine künstliche Ableitung des Gehirnwassers notwendig. Wenn die Diagnose Hydrocephalus gestellt ist, wird mit der Einpflanzung eines Ableitungssystems in der Regel nicht lange gezögert. Es hat sich allgemein die Versorgung mit einem Ventilsystem durchgesetzt, das den Gehirnwasserdruck reguliert und gleichzeitig einen Rückfluss verhindert. Aus einer der Hirnseitenkammern (Seitenventrikel) wird das überschüssige Gehirnwasser mit Hilfe eines Schlauch-Ventil-Systemes (Shunt) aus Kunststoff unter der Haut in die Bauchhöhle oder in die Herzvorkammer geleitet. Die schematische Darstellung zeigt links die Ableitung in die Bachhöhle (VP-Shunt) und rechts die in die Herzvorkammer (VA-Shunt).

Ursachen

Annähernd die Hälfte der Kinder mit einem Hydrocephalus leiden auch an Spina bifida. Aussichten nach der Erstversorgung die Einpflanzung einer Drainage zieht heute kaum Komplikationen nach sich. Jedoch die folgende verantwortungsvolle Überwachung ist wichtig und fordert Eltern und Ärzte. Das Ventil kann zuwachsen und sich durch Schwebeteilchen im Gehirnwasser zusetzen. Auch mit dem Längenwachstum des Kindes werden die Katheter, die die Flüssigkeit ableiten, irgendwann zu kurz. Hier sind bei regelmäßiger Beobachtung Abhilfe und vorbeugende Operationen möglich. Eine wichtige Aufgabe der Beobachtung liegt auch bei den Eltern Sie haben kontinuierliche Beobachtungsmöglichkeiten und die beste Sensorik für ihr Kind: Anzeichen kann eine Auffälligkeit im Verhalten des Kindes sein und ein Befinden des Kindes, dass über allgemeines Unwohlsein hinaus geht. Typische Zeichen einer Krise können Kopfschmerz, Bewusstlosigkeit, Erbrechen u.a. sein. Durch heutige moderne Diagnostikgeräte, wie u.a. Computertomographie und Ultraschall, kann eine Störung des Gehirnwasserkreislaufs und damit ein Gehirnüberdruck diagnostiziert werden. Ein Überdruck im Kopf führt in der Regel (längerfristig) zu einer Schädigung des Gehirns. Allerdings, wenn keine vorgeburtlichen Schädigungen vorliegen oder eventuelle spätere Komplikationen sich negativ auswirken, hat das Kind durch die Regulierung des Gehirnwasserdrucks keine Beeinträchtigung seiner geistigen Entwicklung. (Quelle: Dr. Jürgen Moosecker)

Etwa die Hälfte der in Deutschland pro Jahr auftretenden Fälle könnte verhindert werden.

In zahlreichen internationalen Studien wurde gezeigt, dass eine zusätzliche Einnahme von Folsäure um den Konzeptionszeitpunkt (d. h. etwa 4 Wochen vor und 4 Wochen nach der Empfängnis) das Risiko für Neuralrohrdefekte zu reduzieren vermag. Eine solche Steigerung der Folsäurezufuhr wird u. a. in den USA, in England, den Niederlanden und der Schweiz und, seit Juni 1994, auch in der Bundesrepublik Deutschland empfohlen. Folsäure ist ein wasserlösliches Vitamin, das z. B. in dunklem Blattgemüse wie Spinat und Kohlsorten wie Wirsing, Brokkoli oder Grünkohl und Hülsenfrüchten in relativ hoher Konzentration enthalten ist. Folsäurereich unter den tierischen Produkten ist die Leber, jedoch wird Schwangeren vom regelmäßigen Verzehr aus verschiedenen Gründen (z. B. Schadstoffbelastung) abgeraten. Folsäure ist ein sehr empfindliches Vitamin. Es verträgt weder Hitze noch Licht oder Sauerstoff und ist außerdem noch wasserlöslich. Daher können bei der Lagerung und Zubereitung beträchtliche Vitaminverluste auftreten, die unter ungünstigen Bedingungen mehr als 50 % betragen. Um diese Verluste möglichst gering zu halten, sollten die Nahrungsmittel nicht unnötig lange im Wasser liegen (z. B. Salat) und frisch und schonend zubereitet werden (Garen in der Mikrowelle, Dünsten mit wenig Wasser).

Quelle: Wikipedia

Nützliche Ergänzung des Alltags

Hilfsmittel sind heute das, was der Begriff beinhaltet. Zum Glück sind die Zeiten vorbei, wo Hilfsmittel einfach nur zweckmäßig sein sollten. Zweckdienlich müssen sie natürlich weiterhin sein, aber dabei müssen sie nicht mehr hässlich sein. Spina-Kinder sollten von frühster Kindheit an, möglichst selbständig sein. Denn das Erziehungsziel sollte wie auch bei jedem Nicht-Behinderten ein selbstbestimmtes Leben sein. Das bedeutet, dass Eltern und Ärzte die Verantwortung tragen, durch möglichst frühe und sinnvolle Anpassung von Hilfsmitteln, diese Selbstbestimmung zu fördern. Damit ist nicht gemeint, ein Kind über zu versorgen, sondern so wenig wie möglich aber auch so viel wie nötig die Entwicklung des Kindes mit Hilfsmitteln zu unterstützen. Aus eigener Erfahrung können wir nur berichten, dass die Hilfsmittel für unsere Tochter mehr Lebensqualität bedeutet haben. Die meisten Hilfsmittel unterstützten einen Entwicklungsschritt, andere waren medizinisch notwendig. Therapiestuhl, Stehgestell, Rollstuhl, selbst der Toilettenstuhl wurden freudig in den Alltag integriert und bereicherten unser Leben. Trotzdem gab es auch „notwendige“ Hilfsmittel (z.B. Korsett) gegen die wir uns entschieden haben. Fingerspitzengefühl ist gefragt… Die Kinder dürfen meist beim Design mitreden. Es gibt die verschiedensten Farben und Muster sowie verschiedenste Modelle zur Auswahl. Alle Hilfsmittel werden – wenn nötig – individuell angepasst. Anschließend möchten wir einen kleinen Einblick in die Welt der Hilfsmittel bieten.

Unser Fazit: Keine Angst vor Hilfsmitteln – sondern einfach drauf einlassen.